価値共創システムとは価値共創マーケティングを支える仕組みのことです。価値共創マーケティングの考え方と実行の方法について村松潤一編著(2025)『価値共創マーケティングの深化』同文舘出版に記載されています。マーケティング研究を含む社会科学は前提とする社会的・経済的な背景が時代と共に変化します。

これまでのマーケティングはモノを中心とした使用/所有を中心に交換価値を重視していました。現実世界では消費者/顧客はモノ以外のサービス商品(サービシィズ)や文脈/利用を重視するように変化しています。

価値共創システム研究所はこれまでの考え方の前提は志向論であったと考えています。志向論とは企業と消費者、行政と住民などの関係が「離れた関係(志向論)」であることです。志向論ではなく「一緒の関係(起点論)」の共創を起点とした新たな理論、実践に向けた考え方を研究しています。

消費者/顧客はより良い生活のための創造活動において自分自身のナレッジ・スキルを適用して暮らしています。必ずしも、市場での取引(お買い物)だけで生活しているわけではありません。たとえば、自分自身のナレッジ・スキルだけでは不十分な場合は家族、友人・知人、いろいろな組織(無償)から支援を受けながら暮らしています。

消費者/顧客は限られた部分だけを企業との取引に依存して生活しています。現在は、サービス社会です。これまでのマーケティングやビジネスは人間が消費者/顧客としてほんの一部分である市場取引に焦点を当ててきました。これから目を向けるべきは生活世界での価値創造活動であり、そこにこそ新たなビジネス機会が存在しています。

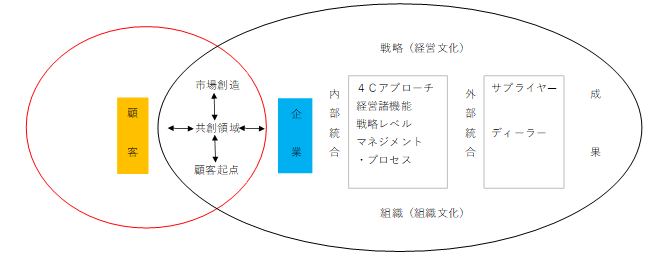

価値共創システムのフレームワーク

価値共創システムは企業と顧客が共創して文脈価値を高めるための価値共創マーケティング(赤い線と黒い線が交差するところ)とそれを支えるシステム(黒い線のところ)です。

企業文化は経営理念を編成原理として経営文化と組織文化に構造化されます。経営文化は企業の経営者が展開するマネジメントの特質であり戦略と組織に影響を与えます。経営理念は内向きに作用します。マーケティング理念は外に向いた顧客志向と内に向いた統合です。

戦略(経営文化)経営文化はマネジメントに対して影響を与えます。

組織(組織文化)顧客起点で内部統合、外部統合を促進しながら価値共創を支援するために動態的に編成されます。

サービスの本質 サービスはプロセスであり与え手と受け手による相互作用を伴います。モノを中心とした考え方は売り手と買い手は相互に利己的な存在として捉えられてきました。両者を調整するのが市場の役割でした。

これに対してサービスはモノとは違い事前に用意することはできません。与え手は受け手から要求されるまではサービスの与え手とはなれません。サービスは受け手の意志によって開始されます。

そして、価値共創がおこなわれますが、そこから生まれる文脈価値/利用価値は顧客が決めます。サービスはプロセスの開始と最後は受け手が決めることになります。

価値共創をこのように捉えるときに、これまでの戦略や組織はどのように編成され運営されるのでしょうか。すなわち価値共創マーケティングを支えるシステムについて研究して参ります。

価値共創を支援するシステムを機能させるのは人(企業では経営者、社員など)です。これまでに会社は社員を管理(マネジメント)しました。そのために、組織や社員のやる気などに焦点を当てて研究して参りました。